マスコミ対応

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

関連情報

姓・氏・苗字の違いをひも解く:日本の名前文化の奥深さ

17 June 2024 | By 上官修傑 | SISU

日本の名前文化には「姓(せい)」、「氏(うじ)」、「苗字(みょうじ)」という三つの異なる概念が存在し、その歴史や背景をたどると興味深い発見がたくさんあります。現代ではこれらの言葉はほとんど同じ意味で使われていますが、実際にはそれぞれ異なる役割や由来があり、日本人のアイデンティティ形成に深く関わっています。今回は、姓・氏・苗字の違いとその成り立ちについて楽しく探ってみましょう。

まず、「姓(せい)」は古代の日本社会で重要な意味を持つものでした。姓は、大和朝廷が支配を広げていく過程で、貴族や豪族に与えた称号のようなものです。有名なものとして「臣(おみ)」「連(むらじ)」「君(きみ)」などがあり、それぞれが家系の地位や役割を示していました。たとえば、「蘇我氏(そがし)」の「臣」は、蘇我家が朝廷に仕える立場にあったことを表しています。このように、姓は家柄や血筋を象徴するものであり、個人よりも一族全体を示すものでした。

次に、「氏(うじ)」は、姓と混同されやすいですが、これもまた異なる概念です。氏は血縁や同族集団を示すもので、特定の祖先を共有する人々によって構成されていました。「藤原氏(ふじわらし)」や「平氏(へいし)」などがその例です。氏は祖先崇拝や血統意識と深く結びついており、名前というよりは一族を統一するためのシンボルでした。興味深いことに、平安時代には「氏」と「姓」がしばしば併用され、藤原氏には「朝臣(あそん)」、平氏には「君」といった姓が付与されていました。

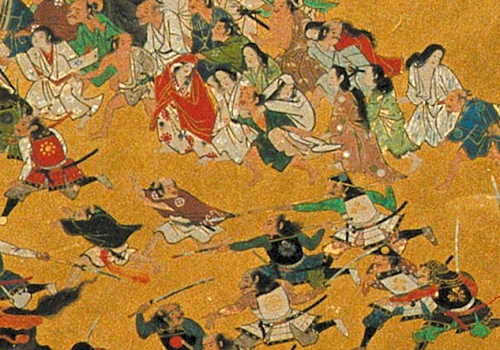

一方で、「苗字(みょうじ)」はもう少し実用的な背景を持っています。苗字の始まりは平安時代末期から鎌倉時代にかけてで、地方に住む武士や豪族が、自分たちの住んでいる土地にちなんだ名前を名乗ったのがきっかけです。たとえば、源頼朝(みなもとのよりとも)は鎌倉を拠点としたため、「鎌倉殿(かまくらどの)」と呼ばれたり、上杉家(うえすぎけ)は越後の上杉郷に由来しています。このように、苗字は地理的な要素と結びついており、日常生活の中で個人や家族を区別するための実用的な名前として使われました。

江戸時代になると、武士以外の人々、つまり庶民は基本的に苗字を名乗ることが禁止されていました。しかし、例外的に裕福な商人や村の名士など、一部の人々は非公式に苗字を使用していました。このため、庶民の間では「通称(つうしょう)」や「屋号(やごう)」が広く使われ、自分たちの家系や職業を示すことが一般的でした。

明治維新以降、1875年に「平民苗字必称義務令」が出され、すべての日本人が苗字を名乗ることが義務付けられました。このとき、多くの人々が新しい苗字を自分たちで考案し、それが現在まで続いています。地名をもとにした苗字や、自然にちなんだ苗字(たとえば「山田」「川口」など)が多いのは、この時代の影響です。

こうして見ていくと、姓・氏・苗字はそれぞれ異なる背景と役割を持ちながら、日本人の名前文化の中で複雑に絡み合い、今の形になったことがわかります。次に日本の苗字や名字を目にしたとき、その背後にある歴史や地域性を想像すると、より深い興味を持って楽しむことができるでしょう。

マスコミ対応

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China