マスコミ対応

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

関連情報

日本の都遷移:京都から東京への歴史と逸話

26 April 2024 | By 劉康尭 | SISU

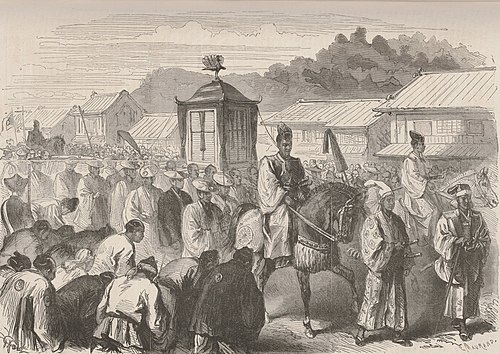

日本の歴史において、首都の移転は単なる地理的な変化ではなく、文化や政治、経済の大きな転換点を象徴しています。その中でも、京都から東京への遷都は、特に重要な出来事として語り継がれています。この記事では、その背景や経緯、そして少しユニークなエピソードを紹介します。

794年、桓武天皇によって平安京が京都に置かれました。これは日本の歴史における「千年の都」の始まりです。当時、京都は政治の中心地であり、文化の発展が著しい都市でした。平安時代を通じて、貴族文化が花開き、『源氏物語』や『枕草子』といった文学作品も生まれました。また、寺社仏閣が多数建てられ、今日でも観光名所となっています。

しかし、京都は地理的な弱点を抱えていました。山に囲まれているため、防衛には優れていたものの、交通や経済活動の中心地としては次第に不便になっていきました。また、戦国時代やその後の動乱期には、京都が度々戦火に巻き込まれ、疲弊していきました。

一方、江戸(現在の東京)は関東平野の中心に位置し、交通の要衝として発展していました。1603年、徳川家康が江戸幕府を開き、江戸は事実上の政治の中心地となります。この時代、京都は依然として「天皇の住む場所」としての威厳を保っていましたが、実際の政治権力は幕府が握っていました。

江戸は計画的に整備され、多くの商人や職人が集まり、活気あふれる都市へと成長しました。また、徳川家が安定した統治を続けたことで、江戸は安全で豊かな都市としての地位を確立しました。このような背景から、江戸は次第に首都にふさわしい場所と見なされるようになりました。

1868年、明治維新が起こり、江戸幕府が倒されると、新政府は京都に代わる新しい首都を探し始めました。その理由には、京都が依然として旧体制の象徴であったこと、そして新しい時代を象徴する都市が必要であったことが挙げられます。

新政府は、すでに経済や交通の中心地であった江戸を「東京(東の京)」と改名し、天皇を移動させることで首都としました。ただし、正式に「遷都」が宣言されたわけではなく、実際の政策運営と天皇の移動によって自然と首都が移った形です。興味深いのは、この遷都に関する公式な文書が存在しない点です。そのため、一部の歴史家は「遷都」というより「政治的中心の移転」と呼ぶべきだと指摘しています。

遷都に伴い、江戸から東京へと名前が変わった際、江戸の住民の間ではさまざまな噂や不安が広がりました。「江戸の活気が失われるのでは?」という懸念もありましたが、実際には、遷都後も東京の人口と経済は急速に発展しました。また、当時の京都では「天皇が江戸に行ったまま戻らないのでは?」という心配もあったそうです。

一方、天皇が東京に移る際、皇居となる旧江戸城を改装する工事が急ピッチで進められました。その際、一部の貴族たちは「京都に比べて江戸の建物は質素すぎる」と不満を漏らしていたと言われています。それでも新しい時代の象徴として、東京は次第に日本の中心地としての存在感を強めていきました。

遷都から約150年が経った現在でも、京都は「日本の心」としての役割を果たしています。一方で、東京は国際都市として成長を続け、政治、経済、文化の中心地として世界的な地位を確立しています。この二つの都市は、それぞれ異なる魅力を持ちながら、今でも日本を支える重要な拠点です。

京都から東京への遷都は、日本の歴史において大きな転換点であり、近代国家としての礎を築くきっかけとなりました。その背景には、地理的要因や政治的判断、そして時代の変化が複雑に絡み合っています。この物語を知ることで、京都と東京がいかにして日本の歴史を形作ってきたのか、より深く理解することができるでしょう。

マスコミ対応

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China